【厦门大学2022年度党支部工作“立项活动”校级重点项目成果展示】

“双带头人”示范引领打造“党建特派员”育人新模式

化学化工学院电化学科学与工程研究所教工党支部

一、项目背景和意义

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,按照新时代党的建设总要求,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,以推进教师党支部先进性建设为核心,以建立健全教师党支部党建和业务双融合、双促进为重点,构建兼顾学科专业特点、可示范可推广的“双带头人”教师党支部书记工作机制,着力把教师党支部建设成为促进事业发展的坚强战斗堡垒。

电化学科学与工程研究所教工党支部获评教育部高校“双带头人”教师党支部书记工作室,2022年,支部继续推进示范性标准化平台建设,开展特色创建活动,努力建设机制健全、制度落实、教育经常、管理严格、作用明显的教师党支部书记工作室,起到示范引领、辐射带动更多教师与学生党支部建设的作用。这一年,在校党委和学院党委的坚强领导下,支部深入学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以落实新时代党的建设总要求和党的组织路线为主线,紧紧围绕党建工作任务推进党支部建设,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,全面提升思想政治工作水平,全面推动教学科研工作稳定发展,引领打造“党建特派员”育人新模式。

二、项目开展过程

(一)切实增强“四个意识”,宣传贯彻党的二十大精神,为学生做好榜样

支部党员观看党的二十大开幕现场集锦

一是自觉深学深悟。党的二十大召开之日,侯旭书记与学院党委和党员代表集中观看了开幕会,认真聆听了党的二十大报告。会后,通过阅读文本、聆听讲座、参加培训等方式深入细致地学习了党的二十大报告内容,不遗余力地领悟党的二十大精神的精髓和要义,用原原本本的理论知识武装政治头脑,筑牢政治忠诚。

二是带头宣传贯彻。党支部第一时间组织支部全体党员开展学习党的二十大精神的系列专题会议,邀请党的二十大代表、支部党员孙世刚同志为支部党员传达党的二十大精神,实现支部党员学习培训全覆盖。侯旭书记在学校参加《南强微讲堂》视频录制,为全校师生分享了党的二十大精神的学习心得体会;此外,还参与录制《厦视新闻》频道的“喜迎党的二十大”专栏系列报道《非凡十年·潮头》节目。支部党员孙世刚老师和侯旭书记还参加厦门市总工会等单位主办的“礼赞二十大建功新时代”厦门市职工学习宣传贯彻党的二十大精神主题宣讲活动,向更广泛的群众宣传党的二十大精神。

支部召开党的二十大报告专题学习会议

支部党员孙世刚、侯旭参加市工会“礼赞二十大建功新时代”宣讲活动

三是注重学以致用。党的二十大为我们描绘了宏伟蓝图,特别是习近平总书记在党的二十大报告中提出关于“实施科教兴国战略,强化现代化建设人才支撑”的重要论述。面向新征程,支部积极响应习近平总书记的号召,立足本职岗位,真正将党的二十大精神同自身工作实际结合起来。牢记“国之大者”,落实立德树人根本任务,支部党员脚踏实地、守正创新,推动教学科研工作高质量发展,为党育人、为国育才。侯旭书记的个人事迹先后被福建日报、厦门日报、海峡导报、厦视新闻等新闻媒体宣传报道。

厦视新闻系列报道《非凡十年·潮头(三)》采访支部党员

侯旭(二)紧密围绕中心任务,探索创新育人新方式

党支部各项工作紧扣落实立德树人根本任务、促进教学科研水平提升、加强思想政治工作和师德师风建设、强化教育管理服务和疫情防控等中心任务,充分发挥党支部的政治核心和战斗堡垒作用。

一是落实立德树人初心,担当教书育人使命。支部侯旭书记,面向我校本科生主讲了《仿生智能材料界面科学》课程,参与学院《智能仪器与装备前沿》等课程教学工作,并继续开展柔性纳米通道膜材料的制备与测试分析虚拟仿真实验课程并总结教学成果经验,撰写题为《将虚拟仿真实验融入大学化学与材料交叉学科的教学研究》的教学研究论文;荣获“2022年度卢嘉锡优秀导师奖”等。为了更好的了解学生思想、生活和学习动态,对学生的学术生涯进行指导,聆听学生各方面的困难和需求,加强导师和学生沟通交流。在侯书记的倡导下开展“导师开放周”活动,已经成为支部的一项特色。支部老师集中在每年7-8月开展“导师开发周”活动,利用组会、课题组团建等各种形式,开放办公室,让导师同每一个学生进行至少一次交流,包括学术和生活方面,了解和带动学生发展。

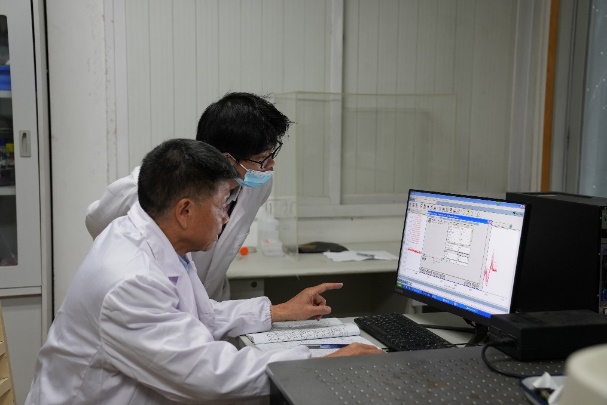

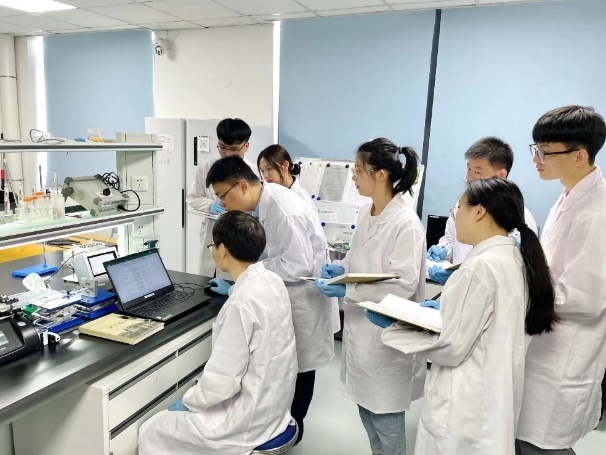

支部党员指导学生科研实践

支部党员詹东平、陈嘉嘉、曹阳、王翔、胡可可等同志也都作为教学骨干承担相关专业的本科教学、研究生教学、课程改革等方面的工作,曹阳同志荣获厦门大学校级奖教金“闽都国际银行奖”。

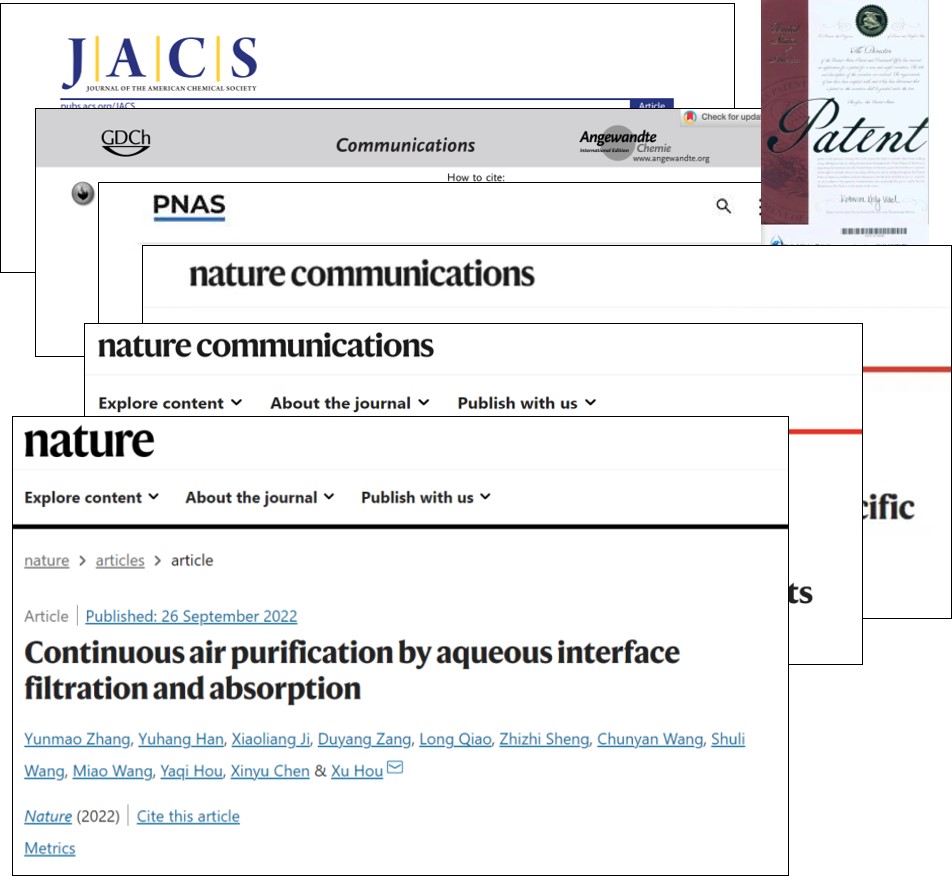

二是聚焦国家战略需求,引导学生潜心科研技术攻关。在研究所支部师生的共同努力下,本年度支部党员同志共发表SCI论文150余篇,其中侯旭书记带领团队成员以厦门大学作为唯一通讯单位在世界顶尖学术期刊Nature上发表了关于液体门控技术为空气净化提供新思路的研究论文,支部孙世刚、董全峰、陈嘉嘉等同志在Advanced Materials、Nature子刊等国际一流期刊发表多篇研究论文。2022年度支部党员共申请国家发明专利32项,侯书记带领团队申请的1项美国发明专利获得授权。2022年度支部党员获得国家自然科学基金资助项目共9项,其中基础科学中心1项、重大科研仪器研制项目1项、重大研发计划培育项目1项、重点项目1项、重点研发计划项目2项、面上项目1项、青年科学基金1项、博士后科学基金1项;省市及企业项目6项,合计立项金额超1.54亿元。孙世刚同志牵头筹备厦门大学高端电子化学品国家工程研究中心重组工作,获得厦门市发改委资助建设经费1.2亿元;赵金保同志与中航锂电开展多年密切合作,共同合作开发的“高安全性锂离子动力电池用功能隔膜技术开发及应用”项目获得“中航工业集团科学技术二等奖”。

研究所支部教师的带领下,一批优秀的学生逐渐成长。王辉猛(2019博)、李莎(2019博)、张俭(2020博)三位同学而获得2022年国家奖学金;孙宗强(2018博)等同学获得2022年校级奖学金;窦文杰(2019博)等同学获得2022年“校三好学生”等荣誉称号;陶明明等多名研究生获得2022年校庆期间院级奖学金。除此之外,王辉猛同学还获得了第二届“唐敖庆”博士生学术论坛口头报告二等奖,张俭同学还获得了吉林大学第十五届博士生学术论坛口头二等奖;等。

支部教师和学生在国际一流期刊发表的部分研究成果

三是强化科普基地建设,扎实推进育人服务新举措。2022年9月,科技部、中央宣传部、中国科协联合印发的《“十四五”国家科学技术普及发展规划》中指出“坚持把科学普及放在与科技创新同等重要的位置,推动科普工作改革创新,持续提升公民科学素质,为实现高水平科技自立自强厚植土壤、夯实根基。”侯旭书记作为化院“科普之窗”工作组的组长,主动承担起向广大青少年普及、传承科学知识的社会责任,2022年参加了20余场科普活动。2022年5月,在中国科学院谢华安院士为专家团团长,与近20名两院院士的带领下,侯书记前往福建省省老区、苏区、边远山区等科技教育基础较薄弱地区参与“2022年福建省科普希望行系列活动”,开展科普巡讲报告;主讲的《仿生科学》科普讲座吸引了超过82万网友在线观看,回放热度也超过50万。

2022年全年,侯旭书记为河南农业大学、华东理工大学、中国地质大学、北京理工大学、青岛大学、西北师范大学、华中科技大学、南开大学、上海师范大学、上海科技馆等多个单位开展多场线上科普讲座;厦门本地至演武小学、厦门科技中学、厦门实验中学开展多场与化学相关的不同主题的科普报告。2022年持续开展的各项科普工作取得了良好的社会反响,通过带动学院科普人才队伍,厦门大学化学化工学院科普教育基地、固体表面物理化学国家重点实验室(厦门大学)科普教育基地也获得了科普相关荣誉。固体表面物理化学国家重点实验室入选2023年福建省优秀科普教育基地建设项目,同时也入选第四批省科技馆分馆——化学科普分馆。侯旭书记也获得了“2022年度福建省十佳科学传播人物”的称号。

支部书记侯旭进行多场科普讲座

(三)筑牢党建“主阵地”,党建特派员注入新活力

一是严格落实组织制度。以规范党的组织生活为重点,严格落实“三会一课”、谈心谈话、组织生活会制度。定期召开支委会议,完善学习制度,制定学习计划;先后组织支部党员大会开展组织生活会和专题学习会20次,主题党日活动3次,班子成员为全体党员干部上党课2次,不断强化组织观念,逐步增强党性觉悟。特别是在党的二十大结束后,党支部第一时间组织党员开展原原本本学习党的二十大精神的会议,邀请学院党委书记莅临指导学习,还邀请支部党员、党的二十大代表孙世刚同志向支部全体党员传达党的二十大精神。妥善处理完成每月份党费收缴任务,完成学习强国、政治理论集中培训等学习任务,在一点一滴中引导党员干部化被动为主动,变制度为习惯。围绕学校党建重点任务,落实意识形态工作责任制,做好在青年和知识分子中发展党员工作,通过组织生活会会前谈心谈话,发展郑靖同志为入党积极分子。对党员同志组织关系的转移进行了认真的审核,2022年转入胡可可、王翔、陈毅龙、蔡建法、邓丽共5位同志,转出雷杰、赖少波、吕丹崖、王光华、陈柏屹、刘铠铭、范雪婷共7名同志。

支部专题学习及政治理论学习

二是创新党建活动形式。本年度党支部开展了丰富多彩的主题党日活动,先后到毛主席率领红军攻克漳州纪念馆、中共福建临时省委旧址、“漳州110”事迹展览馆等地接受红色教育洗礼,将党性教育与现场教育相结合。结合中心工作,组织党员同志参观厦门大学生物博物馆并邀请校基层党建工作联络员白锡能同志莅临指导。前往厦门科技馆开展“固定党日+”活动,与厦门科技馆党支部进行党建交流,通过支部联动和资源共享的方式,促进党建与业务“双轮驱动”。

赴漳州市开展“寻访红军足迹,传承红色文化”主题党日活动

三是坚持党建凝聚力量。面对新冠疫情,支部党员干部积极配合学校疫情防控工作,在核酸检测志愿者等防疫一线工作中奋勇冲锋,积极主动落实支部和研究所的疫情防控信息收集等工作。随着疫情防控政策优化和调整,党支部及时了解离退休教职工生活健康状况,副书记周勇亮同志和学院党委及工会领导班子共同走访慰问离退休教职工,黄蕊同志代表支部主动帮扶有困难的退休教职工,开展节日慰问、住院探望等关爱行动。为弘扬支部尊师重教的优良传统,党支部配合学院工会为杨防祖老师举办荣退仪式,侯书记与詹东平、陈嘉嘉等多位同志参加仪式,为杨老师送上美好祝福。

支部党员担当核酸检测志愿者,奋勇冲锋防疫一线

支部举办老教授荣休仪式

三、项目成效

(一)讲政治、立榜样,教育、管理党员有力

严格落实组织制度,健全完善支部学习教育机制。坚持严格落实“三会一课”、谈心谈话、组织生活会制度。定期召开支委会议,完善学习制度,制定学习计划。每月安排支部政治理论学习,组织党员认真学习两会、习近平总书记重要讲话精神、党的二十大精神、《中国共产党章程》等,教育党员拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

完善支部管理制度,做到支部成员分工明确。及时传达精神、开展专题组织生活会。定期召开支部党员大会,充实丰富生活会内容,增强支部凝聚力;按期收缴党费,及时上交党组织。围绕学校党建重点任务,落实意识形态工作责任制,做好在青年和知识分子中发展党员工作,通过政治理论学习、谈心谈话,发展郑靖同志为入党积极分子。及时办理党员同志组织关系的转接,对支部党员的流动信息进行了认真的审核。

(二)建机制、强队伍,组织、凝聚、服务师生有力

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议,充分发挥党员的先锋模范作用,落实立德树人根本任务,带领支部党员脚踏实地、守正创新,推动教学科研工作高质量发展。支部第一时间组织支部全体党员开展学习党的二十大精神的系列专题会议,邀请党的二十大代表、支部党员孙世刚同志为支部党员传达党的二十大精神,实现支部党员学习培训全覆盖。在学校,侯旭书记参加《南强微讲堂》为全校师生分享了党的二十大精神的学习心得体会。面对新冠疫情,支部党员干部积极配合学校疫情防控工作,在核酸检测志愿者等防疫一线工作中奋勇冲锋,积极主动落实支部和研究所的疫情防控信息收集等工作。在志愿服务的过程,支部党员同志进一步增强服务社会的责任意识和使命担当。

党支部各项工作紧扣落实立德树人根本任务、促进教学科研水平提升、加强思想政治工作和师德师风建设。支部多名党员作为教学骨干承担相关专业的本科教学、研究生教学、课程改革等方面的工作。支部侯旭书记,面向我校本科生主讲了《仿生智能材料界面科学》课程,参与学院《智能仪器与装备前沿》等课程教学工作,受到了师生的热烈欢迎,荣获 “2022年度卢嘉锡优秀导师奖”等。

本年度党支部开展了丰富多彩的主题党日活动,先后到毛主席率领红军攻克漳州纪念馆、中共福建临时省委旧址、“漳州110”事迹展览馆等地接受红色教育洗礼,前往厦门科技馆开展“固定党日+”活动,与厦门科技馆党支部进行党建交流。将党性教育与现场教育相结合,进一步提高支部的凝聚力,增强支部党员作为共产党人的光荣感、责任感和使命感。

(三)榜样领航,宣传、监督党员有力

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议,组织支部党员及入党积极分子认真学习党章。定期召开支部组织生活会及民主评议大会,组织支部党员交流学习并进行自我与相互批评。为加强支部党员的党性修养,支部将党的纪律学习融入“三会一课”中,采用文字、视频等形式,内容涉及党章、党的基本理论、党的历史回顾、全面从严治党等多个方面,扎实学习将政治理论,向榜样看齐,坚定政治站位和法纪意识。

支部书记侯旭同志带头参加厦门大学《南强微讲堂》、“礼赞二十大建功新时代”厦门市职工学习宣传贯彻党的二十大精神主题宣讲活动、《厦视新闻》频道“喜迎党的二十大”专栏等宣传宣讲活动;党的二十大代表、支部党员孙世刚同志面向全市全校各单位连续开展了十余场党的二十大精神专题传达会;孙世刚同志还以党的二十大代表的身份参加了由中央网信办、教育部等单位共同主办的“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动,讲述自己的人物故事,引导“强国一代”坚定不移听党话、跟党走。支部书记担任化院“科普之窗”工作组组长,主动承担向广大青少年普及、传承科学知识的社会责任,2022年累计参加了20余场科普活动。在线主讲的《仿生科学》科普讲座吸引了超过82万网友观看。支部在全国高校思政网育人号发布工作总结、活动报道等内容20篇。

四、存在不足与下一步思路

本年度在党建方面做了大量工作,但仍存在一些不足之处:

一是政治理论学习深度不足。一年来,带领支部党员不断开展政治理论和业务知识学习,但在学习的深度和广度上学得还不够,缺乏系统性的理论学习,理论业务水平达不到一定的高度;在学以致用方面,还需进一步强化用新知识、新理念指导实践工作。

二是需要进一步加强同学生党支部的联系,进一步的强化教师和学生支部交流,丰富党建工作形式和创新。